柳染織工房

柳崇さん・柳晋哉さん

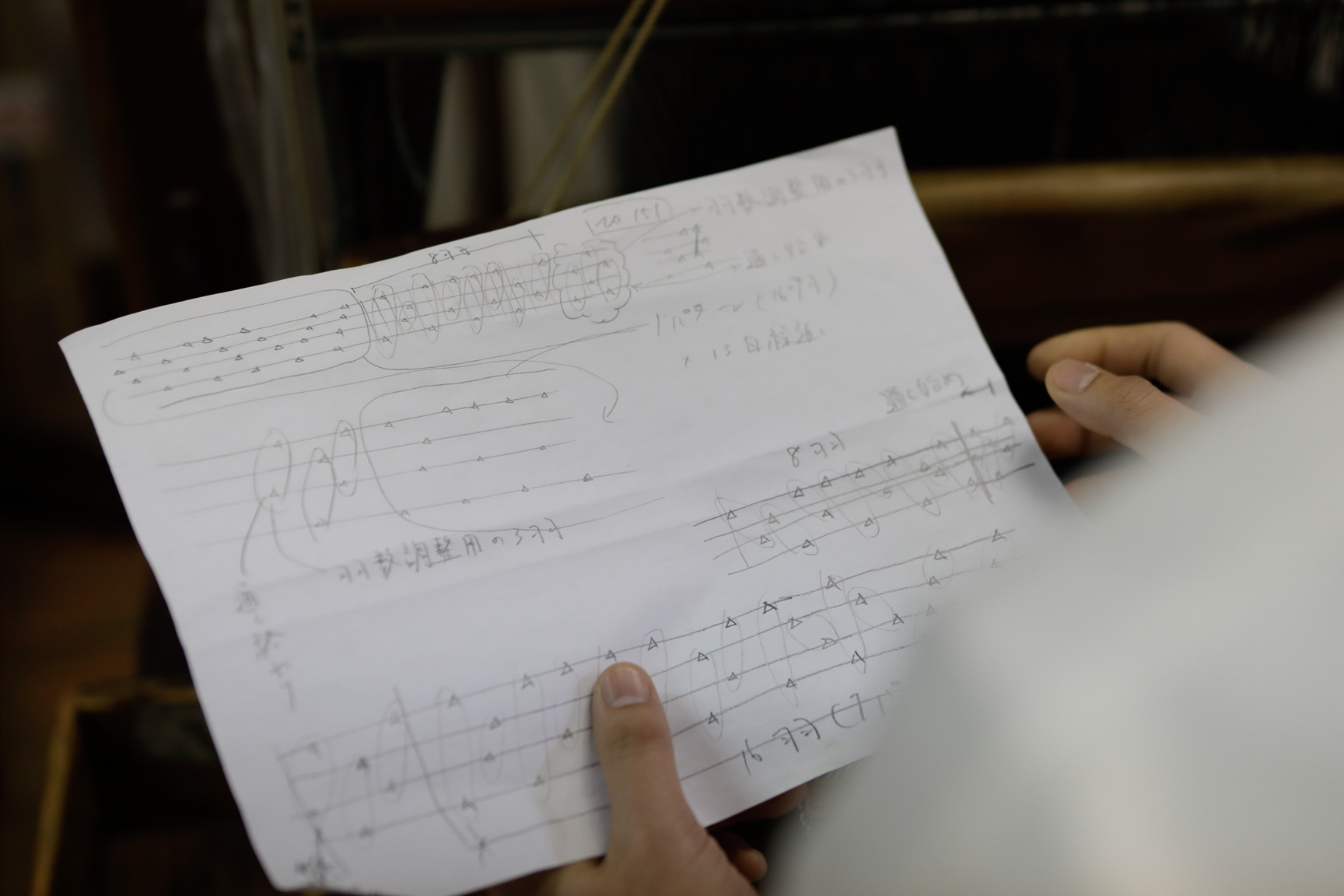

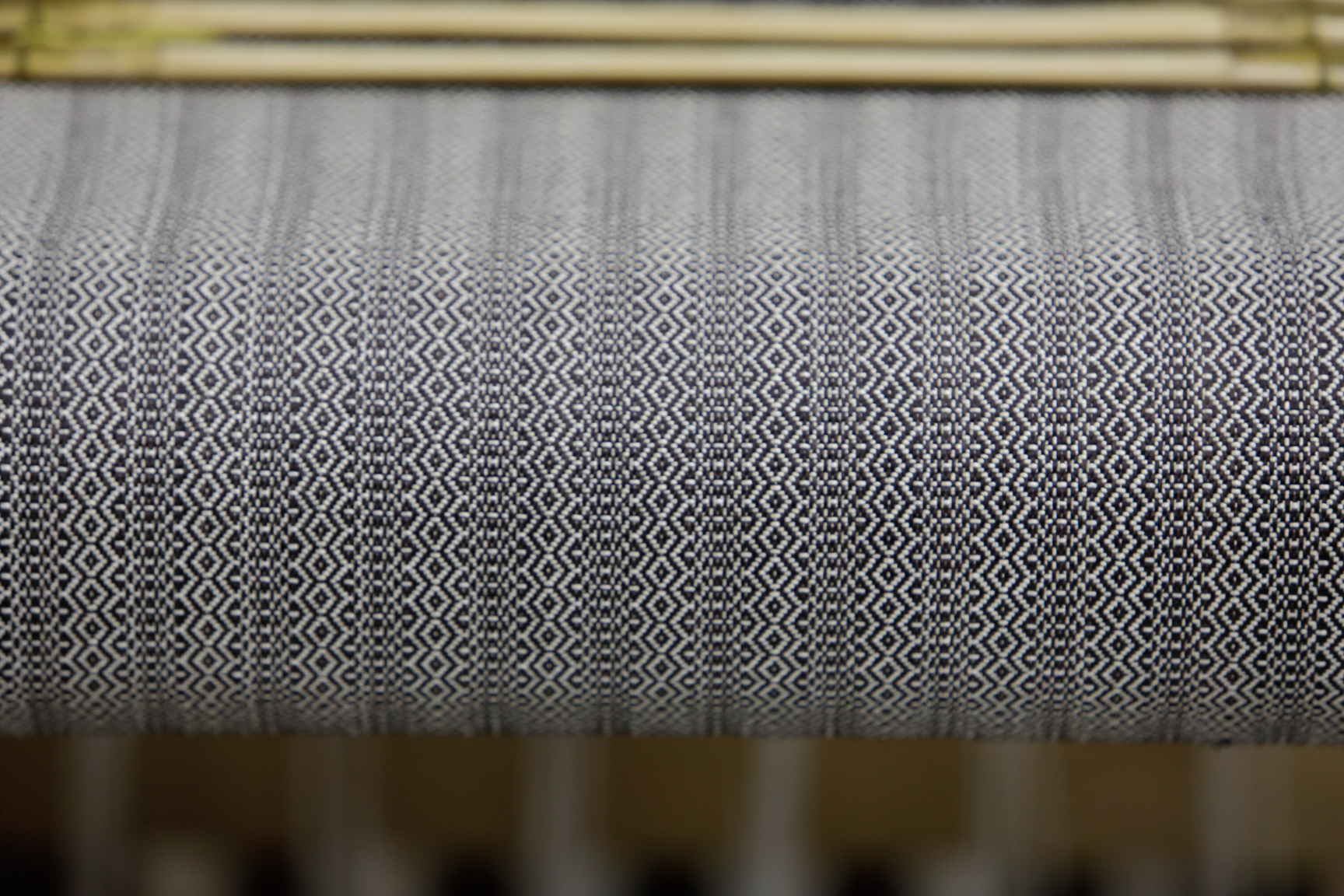

住所をたよりにたどり着いた先には、あまりにみごとなソメイヨシノが立っていた。桜の大木が見下ろす母家を横目に隣の工房に入ると、機織り機の心地よいリズムが聴こえてくる。染織作家として活躍する柳さん父子は、ここで糸の下処理をし、撚って染め、機織りをして年間60枚ほどの着物や帯を完成させる。まるで楽譜のような織り図に従い、規則正しくかけられた縦糸に横糸をくぐらせていくと、一枚の反物ができあがるのだ。そんな手仕事の温もりと織物が見せる美しさの裏側には、長い歴史があった。

文章:吉川愛歩 写真:阿部高之 構成:鈴石真紀子

反物を作る、街の風景

世田谷区若林。住宅街の一角に、柳染織工房はある。柳崇さんの父・悦博さんが70年ほど前にこの土地で染織の仕事をはじめたときには、麦畑がいっぱいに広がる場所だったという。

「この坂の下に、烏山川緑道があるでしょう? あそこにはむかしきれいな小川が流れていて、染め物屋がそこで反物を洗っていたんですよ。あの遊歩道沿いは東京友禅の産地でね、仕立て屋さんや着物の洗い屋さんなんかもありました。ちょうど川沿いに友だちの家があったんですけど、それが不思議な建物なんですよ。間口は狭いのにものすごく奥行きがあって、変だなあ思っていたら、反物を長く伸ばして絵付けするための設計だったんです。川は、大雨が降ると大洪水になって氾濫して大変だったんですよ。そのたびに、自衛隊の船かなあ。船が来て、松陰神社のあたりまで乗せてくれたものです」(崇さん)

そんな手仕事が豊かな街に自宅兼工房があり、崇さんは悦博さんの仕事姿を見ながら育った。ちいさいころから機織り機の脇で遊んでいるような暮らしのなかで、自然と興味を持ち、45年前に跡を継いだそうだ。

「もともとは父の兄が静岡県の袋井というところで、染織の勉強をはじめたんです。それを父が一緒に学びはじめ、最初は木綿の染織、そのあとがウール、そして絹に転じてここで工房を開きました。こんなふうに糸の下処理からはじめるのも、染めと織りの両方をするのも、工房としてはめずらしいんですが、ずっとこのスタイルでやってきています」(崇さん)

一方、崇さんの長男・晋哉さんは高校に入るくらいの歳まで、崇さんの仕事内容をほとんど知らなかったという。晋哉さんが物心ついたとき、工房は自宅と切り離されていて、子どもたちが安易に入れる場所ではなかったらしい。

「着物の仕事っていうことも、いつ知ったのかなあ。少なくとも小学生のころは何にも知らなかったと思います。仕事について説明されたこともないし、もちろん跡を継げと言われたこともなかったです。むしろ、継ぐのはどうなのかと父は思っていて……」(晋哉さん)

すると、崇さんが「厳しい業界ですからね」と言う。

戦後、着物そのものの需要が大きく減少しているわけではないが、化学繊維の登場や、安価に買える国外からの輸入糸が幅を利かせたおかげで、国産絹糸の生産量は激減している。明治時代には世界一の生糸輸出国だった日本が、2021年度には戦後最少の繭生産量を記録し、それに伴うようにして年々後継者も製糸工場も減っているのだ。これからどうなるかわからない仕事を息子に継がせたくないと、崇さんは反対した。

失われていく文化のなかで

思ったような素材が手に入らなくなってきている、というのも、この仕事を継がせたくない理由のひとつだという。昔ながらの手間がかかるやり方より、リスクが少なく、大量に生産できる方法を選ぶ企業が増えた。そんななかでこれという満足できるものを得るためには、どうしても自分たちが手数を増やすしかない。

「染織だけでなく、精練(せいれん)前の糸を買ってきてここで下処理をしているというと、よくびっくりされますよ。そこまでやる人いないから」(崇さん)

精練とは、天然の糸に付着したセリシンというタンパク質や不純物を溶解し、柔らかくする作業のこと。柳染織工房で行っているのは、木灰から取った灰汁で絹糸を煮沸する昔ながらの精練の手法だ。効率はよくないが、糸の肌が荒れず染料の馴染みがよい。

しかし製糸工場では、糸の表面にオイルを塗ってすべりをよくしてから煮沸する、まったく別の方法をとっている。こうすることで糸が絡まったり切れたりせず、早く確実にできるのだが、最後に薬品をかけてオイルを落とさなくてはならなくなるため、糸の手触りがまるで変わってしまうのだそうだ。

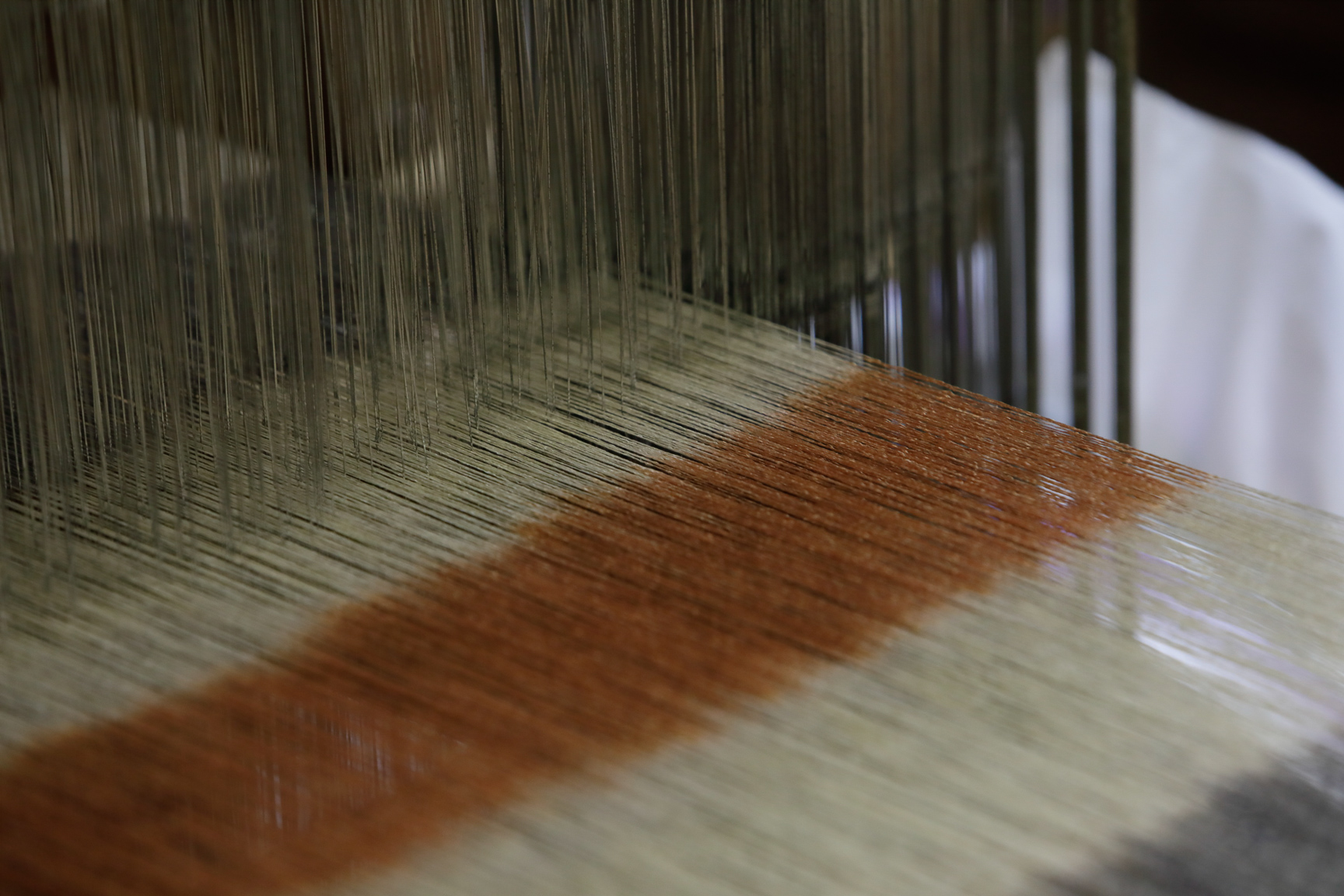

精練するのに2日、そこからねん糸機にかけて糸を撚るのに2日。

その後染めて、糸ができあがるまでに2~3週間はかかる。

絹糸の原料となる繭そのものも貴重だ。

「養蚕農家が少なくなってきている上に、気に入ったクオリティーのものとなると、どうしても手に入りづらくなっているのが現状です。むかしはそれこそ米農家でなければ養蚕するっていうくらい、たくさんの家が蚕を飼っていたんですよ。うちでは群馬県がオリジナルに開発した“群馬200”という蚕品種を使っていますが、養蚕農家が減ってしまって、農家と直接契約しないと買えない。うちのために育ててもらっている感じです」(崇さん)

繭から糸を引くのにも、柳染織工房ならではのこだわりがある。早いスピードで機械にかければ効率は上がるが、そのぶん糸の層の中に含まれる空気が少なくなってしまう。空気が多ければ多いほど軽くて温かい布が織れるので、ゆっくり引いた方が柔らかで手触りのよい反物に仕上がる。

さすがにこの部分は製糸工場に依頼しているが、縦糸と横糸で糸の仕入れ先を変えているそうだから、妥協せずものづくりに向かっている姿が伺える。

受け継いでいく、ということ

毎日の機織りで活躍している機織り機は、実は崇さん特製のものだ。静岡県の遠州織物に使われる厩機(うまやばた)という高機(たかはた)を、崇さんの身体のサイズに合わせて改良した。

「機織りっていうのは女の人の仕事だったので、男にとってはちょっと小さくできているんです。このサイズだと、一日中織っていても疲れずに乗っていられます」(崇さん)

そうして日々ものづくりに対する喜びは感じていても、我が子の将来のこととなれば別だ。安定を捨ててわざわざこの業界にこなくても、と崇さんは考えていた。

しかしそんな思いとは裏腹に、晋哉さんは家業への思いを募らせた。インテリアデザインについて学び、建築現場で監督する仕事に就いていたが、その仕事に向き合うほどに、自分の手で何かを作ってみたいという気持ちが膨らんでいったそうだ。

「まだ将来がぼんやりとしていたころに、『継いだ方がいいの?』と聞いたことはありました。でもそのときは『数学ができないからなあ』って言われましたね。この仕事って、織り図を作るときに計算しなくてはならないので、基礎数学ができるのが必須なんです。父は数字に強いんですが、僕は苦手で……。方程式を覚えて、そこに当てはめながらはなんとかやっています」(晋哉さん)

晋哉さんが工房に入ったのは11年前のこと。はじめは糸を精練したり撚ったりする仕事を覚え、少しずつ染めたり織ったりという作業に入っていく。新米とはいえ三ヶ月も糸を撚るだけの生活は、なかなか大変そうだ。

「いや、全然そんなことないんですよ。日々手仕事の楽しさを感じながら進んでいました。実は全工程のなかで、機織りがいちばん簡単な作業なんです。糸を撚ったり巻いたりする作業の方がずっと難しいので、何度もやって手に慣れさせていくしかないんですよ」(晋哉さん)

ようやく織る作業をはじめたのは、そこから半年ほどが過ぎた日のこと。最初は余った糸を使って練習し、サンプルを作ってみるところからスタートする。余った糸は何も廃棄物ではなく、貴重な材料だ。

「どんな工房でも必ず余裕を持って染めるので、残糸(ざんし)という余りの糸が出るんです。ある程度溜まると、その残糸だけを使って反物を織るんですが、織り図を決めてから染めに入るのとはまた違った雰囲気になって、意外と人気があるんですよ」(崇さん)

ちょうど機織りにかかっていた夏帯は、残糸で織った九寸名古屋帯という反物だ。名古屋帯は大正時代末期に考案された形状で、袋帯よりも簡単に結ぶことができる。軽くて暑い夏にもぴったりの帯だ。

作り手の顔が見えるように

こうして柳染織工房で織り上げられた反物は、ごく一部の呉服店でしか手に入れることができない。崇さんと晋哉さんの作品は各地のさまざまな店へと出荷されるが、いずれも待ち望んでいた人の手にすぐ渡ってしまう。

「最近はよく着物姿を街で見かけるようにもなりましたね。むかしは大企業の社長夫人とか、特定の方が着られるイメージでしたが、若い方が着物に興味を持ってくださったり、働いて自分のお金で買う女性も増えました。どうしたって大量には作れないから、できあがる分しか売れないんですが、ありがたいことです」(崇さん)

34歳になる晋哉さんも、着物に興味を持っている同世代が増えたと実感しているそうだ。

「友だちの間でも話題にのぼったり、家業を継いで手仕事している同世代との出会いも多くなりました。銀座もとじという呉服店の二代目・泉二啓太さんがちょうど同じ世代なのですが、奄美大島で大島紬の泥染めをしている金井工芸の金井志人さんとお互いに繋がりがあって。泉二さんの発案で、金井さんに染めてもらった糸で僕が織る、という試みをしました。三人で一緒にインスタライブもしたんですよ」(晋哉さん)

これまで柳染織工房のことを表に発信することは少なかったが、これからは手仕事について広く知ってもらえる活動にも前向きになりたいという。

「反物はやっぱり高価なものですから、どうやって作っているのかお見せできたらいいなと思っています。手仕事に興味がある人にも、染め物のこと、織物のこと、いろいろ知っていただきたいなって」(晋哉さん)

工房では、数年前からは晋哉さんの妻・晴美さんが工房に入り、育児の傍ら少しずつ仕事を覚えている。崇さんの妻で晋哉さんの母・明美さんも加わり、それぞれが手を動かしながら同じ空間で働いているようすは、静かながらも朗らかだ。

「もともと、私の淑祖父である柳宗悦から柳家一族で手仕事や民藝を守っていこうという言葉があったようです。それで父や父の兄は織物をはじめたんです。父は宗悦と一緒にリュックを背負って寺などをまわり、地道に民藝のコレクションを集めたとよく話していましたよ」(崇さん)

民藝とは、ごく普通の生活のなかにある美しさをとらえたものである。そんな暮らしを鮮やかにしてくれる民藝が、こうしてひとつの家族に守られ、かけがえない日本の手仕事文化を支えていると思うと感慨深い。カタンカタンと、今日も世田谷で機織りの音が響いている。