和菓子亀屋

舘野貞俊さん

すずらん通りを入ってすぐのところにある和菓子亀屋は、今年で創業87年。太平洋戦争よりも前にこの土地で小豆を炊きはじめ、時代を越えて人々の暮らしを支えてきた。和菓子は慶弔や季節の行事とも深く関わり、食べる楽しみがあるのはもちろんのこと、祈りや願い、誰かを思う気持ちにつながる特別な食べものでもある。紅白饅頭や赤飯、一升餅などの祝い菓子は、大切な思い出に欠かせない。伝統を受け継ぎながら、四季折々のお菓子を毎日作り続ける舘野貞俊さんの日常を見せてもらった。

文章:吉川愛歩 写真:阿部高之 構成:鈴石真紀子

世田谷名物の和菓子

朝5時。舘野さんの毎日はこの時間からはじまる。店の奥にある工房にお邪魔すると、店先からは想像がつかないほど広く、入り口の大きな銅釜では小豆がぐつぐつと煮えていた。

「和菓子は製品の8割があんこですから、間違いがないよう必ずタイマーをかけて管理しています。小豆は新物と去年のもので乾燥度合いが違うので、煮方の見極めも難しいもの。単純にいつも同じように煮るのではなく、日々工夫しながら同じ味になるようにやっています」

取材に入った日は、職人さんたちが中央の大きなテーブルで、世田谷みやげになっている「欅」を作っていた。欅は餅粉を入れたあんこの生地をそぼろ状にしたものの中に、小倉あんを巻き込んだお菓子。あんこが熱々のうちに巻かなければならず、手早さが勝負だ。

「昔から作っているお菓子なんですが、世田谷区の樹をイメージして、欅と名づけました」

和菓子亀屋のお菓子には、世田谷にちなんだものが多く、いちばん人気はやはり招き猫のかたちをした「招き猫もなか」だ。こしあん、つぶあん、白あんの入った3種類の猫は、豪徳寺に祀られている招き猫を型取り、型から特注で作っている。

「祖父でもある創業者の墓が、豪徳寺にありまして。こういう商売ですから、あんまり家族で遠出しなかったんですが、小さいころからお墓参りがてらピクニックみたいな感じで、よく豪徳寺に行く機会があったんです。お彼岸とかお盆とか。むかしは今みたいにあんなに賑やかではなかったけど、猫がたくさん収めてあって。そんなのを見ているうちに、これが立体のままお菓子になったらおもしろいな、なんて思って。ひよことか、あるじゃないですか。具体的に考えたのはおとなになってからですが、焼き菓子だと膨張してうまくあの形にならないし、何がいいかなと考えて、もなかで作ることにしたんです」

もなかは普通、同じ型のもなかを合わせて作るが、招き猫もなかは顔のある表と尻尾のある裏、2種類の型を作った。どこから見ても立派な招き猫というわけだ。

浅草からのれん分けして経堂へ

もうひとつ忘れてはならないのが、羽根木公園の梅まつりで販売される「梅大福」。梅の甘露煮を丸ごと包んだ大福は、35年ほど前に梅まつりの名物として開発したもの。最盛期は5000個ほど売れ、今でも2000個は完売する。

「梅まつりのときは本当に大変です。大福は賞味期限が当日限りなので、その日にどのくらい売れるかあてをつけて作らなくてはなりません。毎日天気予報とにらめっこして、明日は晴れなら少し多め作ったほうがいいかなとか、いろいろ考えています」

そんな和菓子亀屋のはじまりは、昭和13年のこと。舘野さんの祖父・貞助さんが浅草橋の老舗和菓子店・亀屋近江からのれん分けを許され、経堂に店を構えた。戦時中は営業を中断したものの、戦後は工場を増築し、父・貞一さんが後を継いだ。

「祖父はわりと商才のある人だったと聞いています。父が20歳くらいのころに亡くなったので会ったことはないんですが、小豆相場やりながら店を広げたみたいですね」

舘野さんが手伝いに入ったのは、中学生くらいのころ。休日やテスト休みには、洗い物を手伝っていたという。

「冬休みとか春休みも、同級生が遊んでいるときに仕事していましたね。大学に行っても、授業のない日はここで仕事して。父は製造の勉強をするより前にすぐ家の仕事をすることになったんで、製造のことはあまり経験しないまま来てしまったんですね。だからわたしは早め早めに製造の世界に投げ込まれたというか」

ハタチくらいのころには、もうどら焼き焼いたりしていたというが、それでも跡を継ごうと決め切っていたわけではなかった。

「卒業するころになってようやく、この後どうしようかなと考えて、なんか普通の企業でも働きたいなと思ったりとかしましたよ。大学のゼミの先生と気が合ったので、ちょっと学校に残るのもいいかな、とか」

伝統はリレーでつなぐもの

気持ちが固まったのは、孫のように舘野さんをかわいがり、一緒に働いていた職人の海老原さんが心筋梗塞で突然倒れ、亡くなったことがきっかけだった。海老原さんは舘野さんにとって、祖父のような存在の職人さんだった。

「祖父の時代から働いてくれていた職人でした。何か教えてもらえるというわけではなく、海老原や、他の職人たちといつも差し向かいになって、手を動かしながら彼らの手元を見て、自分なりに動きを覚えていくんです。そんなふうにずっとやってきたから、わたしの手には何人かの職人の動きが入っているんですよね。これまで覚えてきたものをどうしていくか……そう考えたら、自然とここからは自分の番なんだな、っていう気持ちになりました。技術はリレーのバトンなんだな、って。海老原も、わたしが仕事を継いでいってくれることを強く望んでいて、折に触れてそういうことを言われていたので」

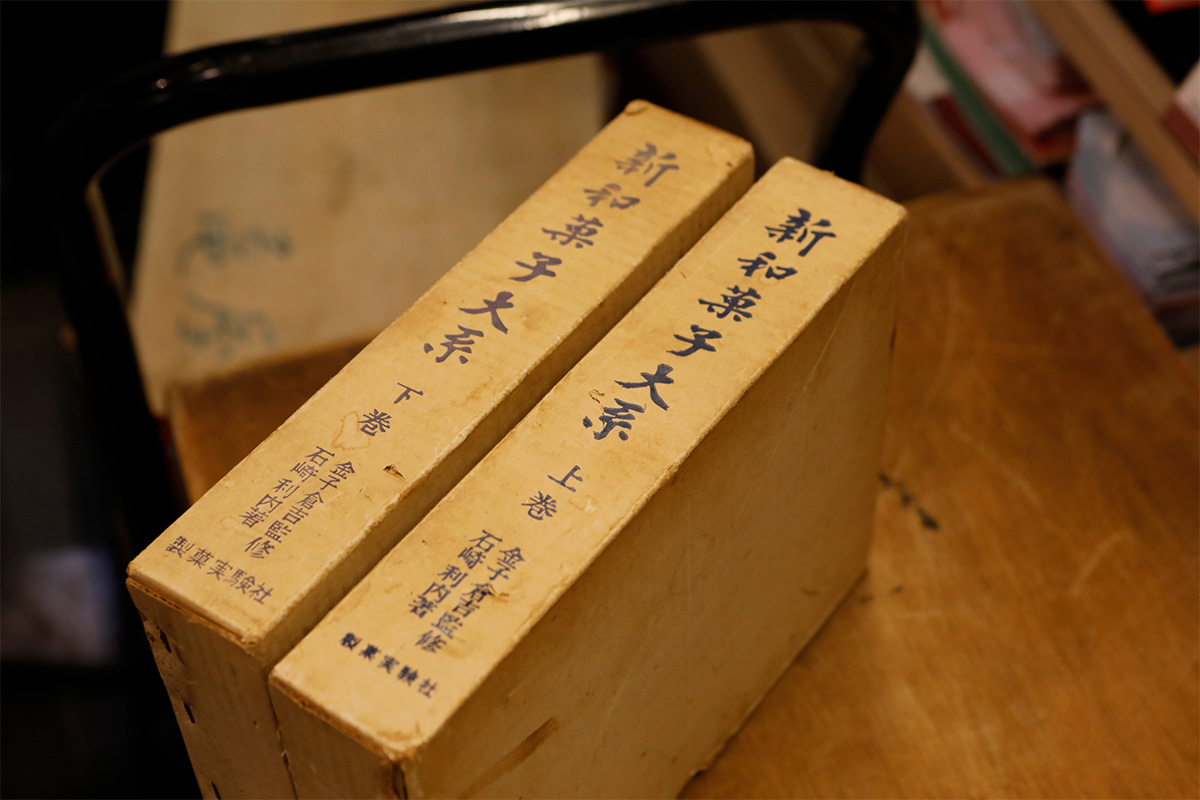

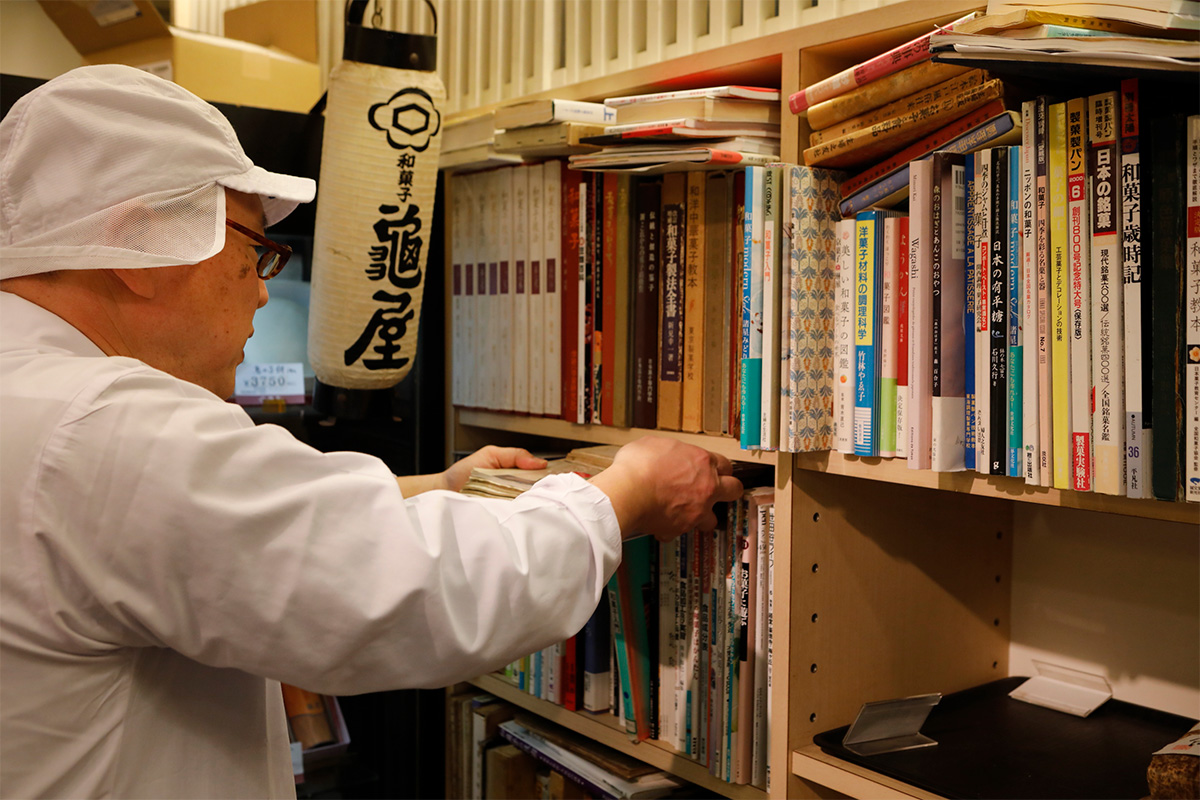

卒業後、舘野さんは店に入り、和菓子の研究にも勤しんだ。もともと本を読むのが好きだったのが高じて、菓子についての古い文献も、時間があるときに少しずつ集めている。

「趣味と実益を兼ねているので、楽しみのひとつです」と言いながら、舘野さんは集めた本を見せてくれた。興味があるのは、戦前の菓子作りの本だ。今ではもうなくなってしまっている技術が載っていたり、江戸時代のレシピがわかったりする。

「よく、昔から変わらない伝統の製法、なんて言いますけど、江戸時代の作り方でそのまま作っても、実は全然おいしくないんです。材料も違うし調理の環境も違うので、できあがる味ももちろん違う。でも、その時代にやっていたことを理解すると、この技術は残していきたいなとか、これはやめてもいいはずだとかがわかるので、古い本はおもしろい。伝統はぜんぶその通りに守り続けるだけではいけないんです。やっぱりその心構えが伝統なんですよ」

店内の本棚には、インスタグラムなどで発信している若手の和菓子作家の本もならんでいる。いろいろな和菓子を食べて研究することにも、新しい和菓子を作ってみることにも、舘野さんは積極的だ。家庭で簡単にできる和菓子もあると、そらでどら焼きの作り方を教えてくれた。

家庭でできるどら焼きの作り方

小麦粉 400g

上白糖 400g

たまご(常温に戻す) 400g(8個程度)

ベーキングパウダー 粉の2%(約8g)

水 180~200ml

はちみつ 小さじ1

- たまごをほぐし、ふるった砂糖とはちみつを加えて、砂糖が溶けるまでよく混ぜ合わせる。

- ベーキングパウダーを水100mlに溶かす。

- 1にふるった小麦粉を加える。さっくりと混ぜ、粉っぽさがなくなったら、2を加える。生地のかたさを見ながら残りの水を足し、パンケーキの生地と同じ硬さにする

- ラップをして30分休ませ、フライパン(または200℃に温めたホットプレート)にスプーンで生地を流し入れて焼く。

- 1枚にあんこをのせ、もう1枚で挟む。

店でもふだん、一枚一枚手焼きして作っているどらやきは、生地がふっくらとやわらかくて甘く、これを目当てにくるお客さんも多い。生地にアールグレイの茶葉を入れ、仕込み水も紅茶で作った香りのよいどら焼きなども、以前は開発したという。

「和菓子屋っぽくなさすぎてやめてしまったけど、また作ってみようかな」と舘野さん。古くからの技術を受け継ぎながら新しい感性も迷わず取り入れるのが、和菓子亀屋の楽しいところだ。

ご近所つながりのご縁

新しい商品開発は、コロナ禍だったときにも積極的にしていた。PTAでつながっていたご近所の保護者仲間との話から、「家で和菓子作りができるようになったら、おうち時間が少し楽しめるのでは」と思い立ち、和菓子作りのキットを作ることに。冷凍生地を自宅で解凍して、動画を見ながら作れるよう、YouTube用の動画も作った。

「練り切りって、味はどれも同じなんですけど、だからこそ見た目の美しさがとても大切なんです。ていねいに作ってもらえたら嬉しいですね。和菓子キットは、作ったものをSNSにあげてくれたら認定書を出しますよ、というのもやっています。子どもたちにも、和菓子の楽しさやおいしさが伝わったら嬉しいです」

店を支えているのは、こんなふうにご近所さんたちの力もある。

「うちは今もう大学生と高校生ですけど、小学生のときは経堂小学校に通っていて、当時PTAの会長をしていたんです。そのときに周りの保護者の方たちとつながって、実は店のこともすごく助けられているんですよ。キットもそうですが、やっぱりお店ですから集客のことを常に考えなくてはならなくて。どんなことをしたらいいか、相談したりしています」

経堂にはかつて本町通りに1軒、農大通りに2軒、すずらん通り側にも4軒ほどの和菓子店があった。今残っているのは和菓子亀屋のみだ。

「ネットは名刺代わりだからあった方がいいよって言われて、いろいろSNSのアカウントも作って配信してもらっています。tiktokもあるんですよ。友だち登録すると、クーポンが出るのでぜひ。あとは入り口のサインボードを作ってもらったり。毎年11月には創業祭といって、感謝セールをするんですが、その打ち合わせしたり手伝ってもらっていますね」

創業祭では毎年全商品が半額になるため、いつも以上にたくさんのお客さんがやってくる。仕込みの量も多くなりてんやわんやだと話すが、舘野さんの顔は明るい。作ったものを待ち望んで食べてくれる人がいるのは、やっぱり嬉しいものだろう。その後は年末年始の手土産にとまたお客さんが増える季節がやってくる。地元のおいしいものを持っていくのは、どこか誇らしい。今年は舘野さんの手に宿る伝統を感じながら、ぜひ味わってみてほしい。

和菓子亀屋

住所:東京都世田谷区宮坂3-12-2

定休日:水曜

営業時間: 9:00〜18:00

ウェブサイト:https://www.wagashikameya.com/