下高井戸シネマ

木下陽香さん

下高井戸には商店街がたくさんあるが、「シネマ通り」と名付けられ昔から親しまれてきた場所に下高井戸シネマはある。かつては23区内の沿線であればどの駅にも存在していた映画館や名画座、ミニシアター。今では大きく数を減らしつつあるが、下高井戸シネマは閉館の危機を幾度か乗り越えながら、劇場のリニューアルや経営母体の変遷などを経て70年近く「街の映画館」として愛され続けている。2019年に、前支配人の長崎敏朗さんが急逝。「映画業界とは無縁の仕事をしていましたが、急遽、後を継ぐことになったんです」と語るのが、長崎さんの娘であり現支配人の木下陽香さんだ。苦境のコロナ禍をも乗り越え、地域住民や映画ファンが足繁く通う「居場所」を守りきったその人である。

文章:原航平 写真:阿部高之

構成:鈴石真紀子

通い詰めたい映画館

「ちょっと歩いただけでもあつくて汗だくになっちゃった」

上映間際にやってきた高齢の女性がそう話しかけると、販売カウンターにいた木下陽香さんが「ほんとに今日はあついですね」とやわらかく答える。足早に女性は場内へと入っていき、もう間もなく上映が開始されるのだろう。今からかかるのは『ドマーニ! 愛のことづて』という、戦後ローマでたくましく生きる市民と権利を渇望する女性たちを描いたイタリア映画だ。涼しい映画館で、スクリーンの光を浴びる観客の姿を想像してみる。

下高井戸シネマの上映ラインナップはとても幅広い。過去の名作を上映する「名画座」としての一面や、封切りした1か月〜半年後の準新作映画を上映する「二番館」としての一面、小規模予算の映画やアート映画を上映する「ミニシアター」としての一面を併せ持っている。

上映される映画のジャンルや製作国、作られた年代についても多種多様だ。平日の朝早い時間であっても、通い慣れているのであろう地域住民の姿で賑わっている。

「やっぱりいろんなタイプの映画があると面白いと思うんですよね。高齢の方を中心に、頻繁に通ってくださる常連のお客さまもいらっしゃるので、楽しんでもらえるようなセレクトを心がけています。あとは、社会的な現象や出来事を踏まえたうえでの上映も行っていて。例えば今年の3月に『教皇選挙』という映画が封切りされましたが、同時期に実際のローマ教皇が亡くなり、次の教皇を選ぶ選挙(コンクラーベ)が行われました。当館では8月9日から『教皇選挙』を上映する予定だったので、その直前に旧作の『ローマ法王になる日まで』や『旅するローマ教皇』といった関連作を上映し、合わせて見てもらえるようにしました」

ただ幅広いだけでなく、ときには一つの社会現象について映画を通じて深く掘り下げる。30年以上、この映画館で働いているスタッフが中心になって、広く深く、観客を楽しませる番組が構成されている。戦後80年となる今年の8月。2日から8日に上映される、原爆の惨状をリアルに描いた『ひろしま』(1953年公開)も必見だ。

閉館の危機を乗り越えて

下高井戸シネマの始まりは、昭和30年代前半。東映の封切館「京王下高井戸東映」としてスタートしたが、実は正式な開館日の記録は残っていないのだという。だから「昭和30年代前半」と言い伝えられている。それでも65年〜70年は下高井戸に存在してきたことになる立派な老舗映画館だ。

1985年には木造平屋建てだった劇場から移転し、現在の建物に。1988年に「下高井戸シネマ」という館名になり、経営母体の変遷を経て、1998年に木下さんのお父様である長崎敏朗さんが支配人になった。

「実はこの1998年に経営母体のヘラルドという会社が映画業界を撤退するということになって、当館は一度閉館の危機を迎えているんです。ただその際に地元商店街や映画ファンの皆さまから応援いただき、「有限会社シネマ・アベニュー」として再スタートをきることができました。もともとヘラルドにいた父ともう一人の共同支配人の方が譲り受けて独立したんです。当館にとっては非常に大きな出来事でしたが、今となっては知らない人も多いかもしれません。私もまだその当時は18歳とかで、父は仕事の話をしたがらない人だったので詳細はあまり知らなかったんですけどね」

父親が映画館の支配人である木下さんは、映画とどのように接してきたのだろう。そんな素朴な疑問が浮かんで訊ねてみると、映画との特殊な距離感が見えてきた。

「テレビではいつも父が自分の見たい映画を流し続けていたので、多くの人がテレビを見るような距離感で、日常的に映画と接していました。ただ、子供用の教育として見せてくれたことはなく、なかにはすさまじいバイオレンス映画とかもあって……。小学校低学年とかで『エルム街の悪夢』や『フルメタル・ジャケット』を見せられていたんです。子どもが観る映画じゃないですよね(笑)。でも、怖いんだけどなんだか面白い作品でもあるな、という感覚はあったりしたんですよね」

木下さんが一番好きな映画は『スティング』で、これもまたクラシックになりつつある1973年の名作映画だ。知らず知らずのうちに“映才教育”を受けていたことがうかがえる。ただ、先述のとおり映画館経営に関しては家で話を聞くことがなかったらしく、それだけに、急に映画館を引き継ぐとなった際にはなんの手がかりもなかったのだという。

「もともと私は高校卒業後に音大に入学し、バイオリンを専攻していました。途中で進路変更をして卒業後は損害保険会社に就職したのですが、映画業界とはまったく違う業界にいたんですね。だから2019年の9月に代表を引き継いだときには、新入りのアルバイトのように一つひとつ業務を覚えていくような状態でした。経理情報に父がパスワードをかけていて見られなかったりして、正式な引き継ぎがないのは本当に大変でした」

それでも常時18人ほどいるスタッフと一緒にこの映画館が通常営業をし続けられるように取り組んできたが、そんな折に、新型コロナウイルスが猛威をふるう2020年の春が訪れることになる。

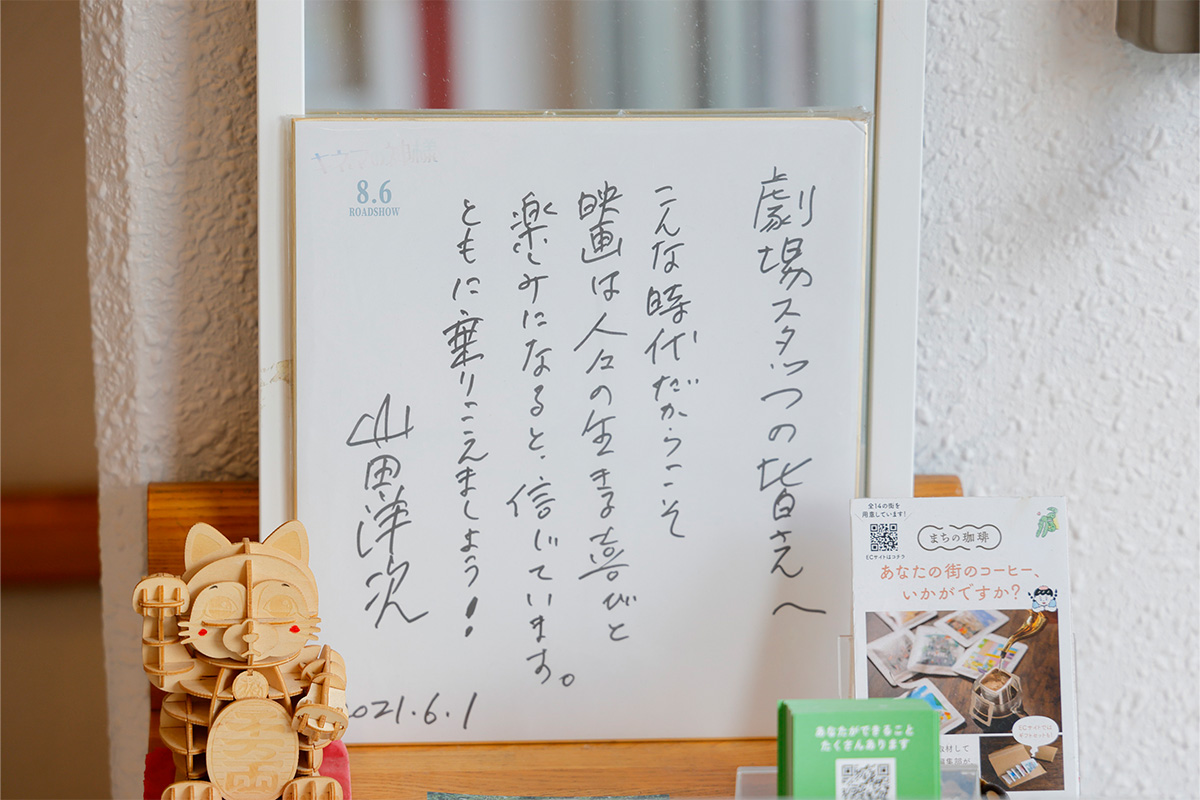

クラウドファンディングを通して触れた観客の想い

コロナが蔓延し、緊急事態宣言が発出された4月。不要不急の外出が制限され、映画館はいつ再開できるかがわからない状況にあった。そんななか下高井戸シネマは3月16日にクラウドファンディングのプロジェクトを始動。日本全国の多くの映画館が後に続くことになるが、この勇気のいる決断を最初に下したのが木下さんだった。

「当時はまだ誰もやっていなかったし、社内では『資金繰りが厳しいことを知らしめるようなものだ』と反対意見もあったんです。でも、これをやらなければ本当に続けていけない状況だった。だから押し切りましたが、それ以降どんどんコロナの状況は悪化していったので、振り返ってみてこの時期にやっていてよかったなと思います」

ただ木下さん自身、数人でも支援してくれる人がいればいいなという消極的な希望を持っていたという。しかし、実際の最終的な支援人数は1,673人。それだけの人が下高井戸シネマを愛していたのだ。

「支援をしていただく際にはコメントを書く欄があって、そこに皆さんの個人的な思い出や映画館への想いが書かれてあったのが、何にも代え難い財産になりました。ふだんここで勤務していても、皆さまから感想を聞くのはおろか、話をすることすらほとんどないんです。だからこそ、下高井戸シネマと皆さんの関わりを知れたのがとてもうれしかったんです。2019年の9月に支配人を引き継いだ際には、この老舗の映画館をどう未来に残していけばいいのか、正直わからない部分も大きかったです。でも皆さんが日常的に通い続けている理由を知ったことで、変わらない場所として存在し続けることこそが大事で、私たちはその場所を守っていく必要があるという意志を明確にすることができました」

変わらないところと言えば、一つはチケット販売の方法。昨今はネット予約を導入する映画館が増えているが、下高井戸シネマは「当日券・窓口販売のみ」を今も続けている。

「もちろんネット予約は便利ですが、それによって高齢の方を冷遇してしまうのがいやで。この映画館は65年以上、ずっと地元の方に支えられてきた。その方々が早くに劇場に来て整理券を取れないといった状況にはしたくないんです」

早めに映画館に来て整理券をもらい、上映時間が迫るまでごはんを食べたり知らない道を散歩したりする。そんな有意義な時間の過ごし方は今や贅沢でもあって、下高井戸シネマは忙しい世の中に残された数少ないオアシスだと思う。

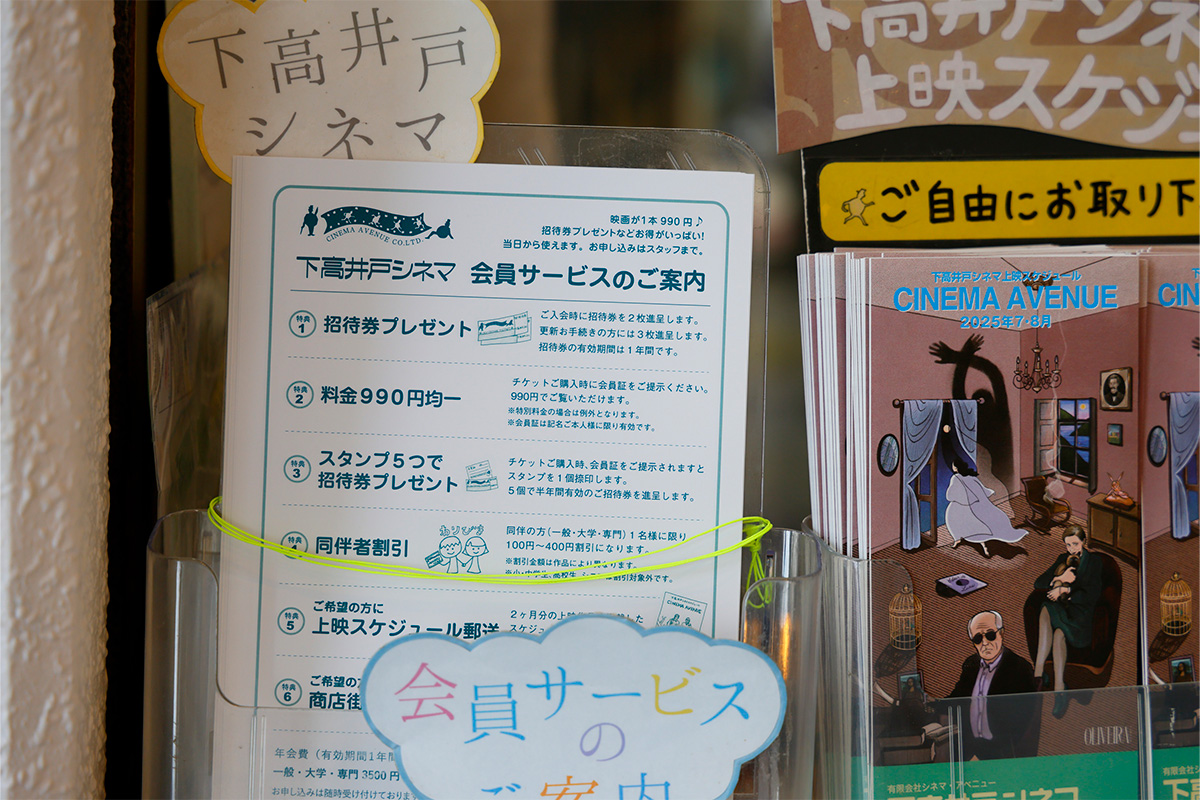

これからも「街の映画館」であり続けるために

1998年の閉館危機の際にできて今も変わらず続いている驚きの制度が、一回990円均一で映画を観られる「会員サービス」。年会費は3,500円。招待券が2枚つくため実質一般の方は100円、シニアの方は300円で入会できる。今の時代にチケットが1,000円を割り込んでいるのはかなりの英断だけれど、これにはさすがに「いつか変わってしまったらすみません……」と木下さん。これもまた、日々通い詰める地元住民や映画ファンを大事にした素晴らしいシステムになっている。

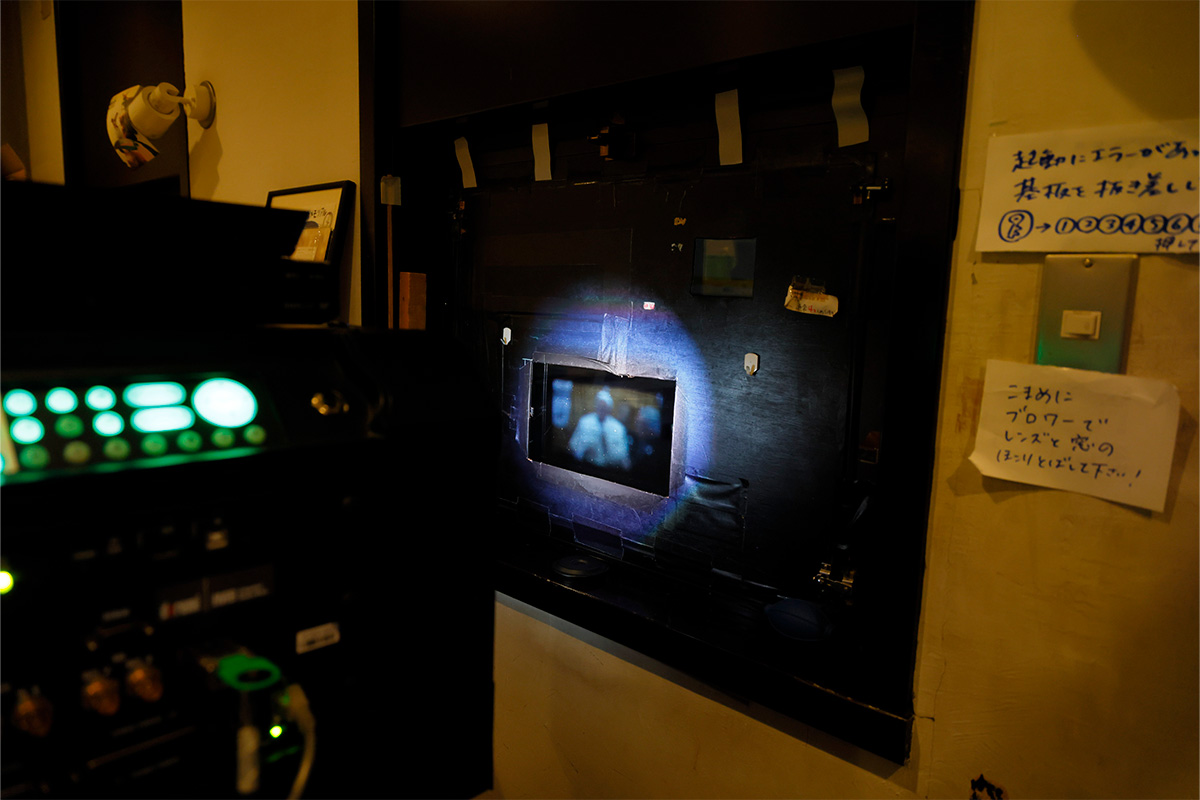

映画館にはデジタル上映(DCP)とフィルム上映があるが、都内ではもう10館ほどしかない「35mmフィルム上映」ができる数少ない環境を下高井戸シネマは有しているのも特徴だ。

「この映画館にはフィルム上映の映写ができる経験者が3名いて、今も35mmフィルムの作品をたびたびかけています。クラシック映画にはデジタル化されていない作品もあるので、この貴重な文化を残していきたいですね」

こうした老舗の映画館をそのまま残し続けていくという意志と同時に木下さんの中に存在するのが「老舗は最新であるべき」という考え方だ。クラウドファンディングがその一例かもしれないが、時代に取り残されないためには、その時々の時流に合わせてポジティブに変わっていく面ももちろんある。

「取り入れるべきところは取り入れる。例えば電子決済やQRコード決済を利用できるとか、SNSを活発に利用したりとかですね。あとは、特集上映や当館のオリジナル企画を始たのも私が支配人になってからのことで。一人の監督の作品を集めて特集上映を組んだり、独自のセレクトで映画をくくって上映し、その際の宣伝チラシは社内でつくっています。上映スケジュールを記載したパンフレットも文章からデザインまで自社のスタッフで作り上げいていますが、今後もこうしたできる範囲のことに挑戦していきたいと思っています」

2024年12月には映画に関する文章も多く書いてきた歌手のゆっきゅんがセレクトした映画やミュージックビデオを上映する「ゆっきゅん映画祭」といった特集イベントも開催されていて、全回大盛況のうちに閉幕まで走り切り話題になった。映画との接続地点として、今後もさまざまな企画で観客を楽しませてくれるに違いない。

映画館に人やいい映画が集う一方で、その外にも映画館を支える存在がある。

「下高井戸にある『居酒屋たつみ』さんは、1998年の閉館危機の際に大きな力を貸してくれたうちのひとりです。今は私と同じく代が変わっていますが、お店の前に看板を設置し、下高井戸シネマの上映情報やポスターを貼ってくださっています。鑑賞後に映画の感想を話す場にもなっているようで、そういうつながりがあるのは本当にありがたいですね」

下高井戸は駅周辺の再開発が進み、街が大きく変わる過渡期にある。木下さんは「古いものも残っているんだけど、新しい個性的なお店が増えていて、おもしろい街だと思う」と期待を込める。そしてそこにあり続ける、下高井戸シネマの未来を見据えている。

「渋谷とか新宿とかじゃない、こういうなんでもない駅に映画館がある意味ってすごく大きいと思います。昔は駅の近くにいっぱいあったんですけどね。やっぱり年齢が高くなってくるとわざわざ電車に乗って映画館に行くのは大変になりますし、歩いて行けるところで娯楽作品からミニシアター系の映画まで幅広く楽しめるのはいいなと思うんです。選ばれなくなったときはそれまでですけど、お客さまに通っていただいているうちは、この場所にあり続けたいですね」

クラウドファンディングのコメントの中には、父がずっと下高井戸シネマの会員で、今は私が受け継いで会員になっている、という女性からの声があったという。木下さんがお父様から映画愛を受け継いだように、映画館で観た映画の記憶が、次の世代へとつながっていく。映画館という居場所があり続けることは、その記憶をなきものにしないということなのかもしれない。

下高井戸シネマ

住所:東京都世田谷区松原3-27-26

営業時間:9:10〜22:00頃(終映時間による)

定休日:12/31、1/1

ウェブサイト:https://www.shimotakaidocinema.com/

インスタグラム:@shimotakaidocinema