Out of museum

小林眞さん

新代田駅から環七沿いにほんの数分。羽根木方面にちょこっと入ったところに、無造作に立てかけられた巨大な「A」の文字がひとつ。その脇の小さな扉を開けば、そこは小林眞さんご夫妻が営む「Out of museum」だ。はじめて訪れるときには、ほんの少しの緊張感を伴うかもしれないが、足を踏み入れてしまえば、たちまち好奇心に掻き消されてしまうはず。この店を楽しむためには、目的も知識もなにもいらない。必要なのは、自分の素直な感覚だけ。さぁ、扉を開いてみよう。

文章:内海織加 写真:阿部高之

構成:鈴石真紀子

集めたのではなく、意図せず集まってしまった物たち

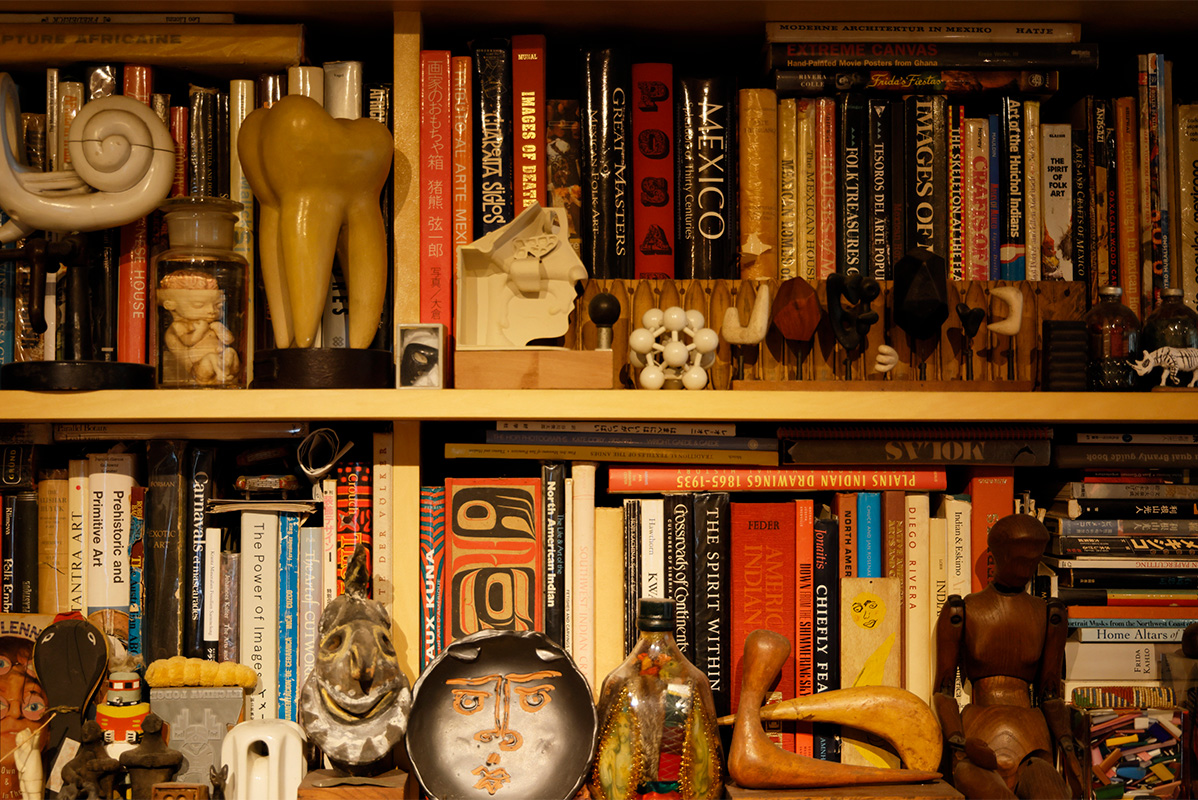

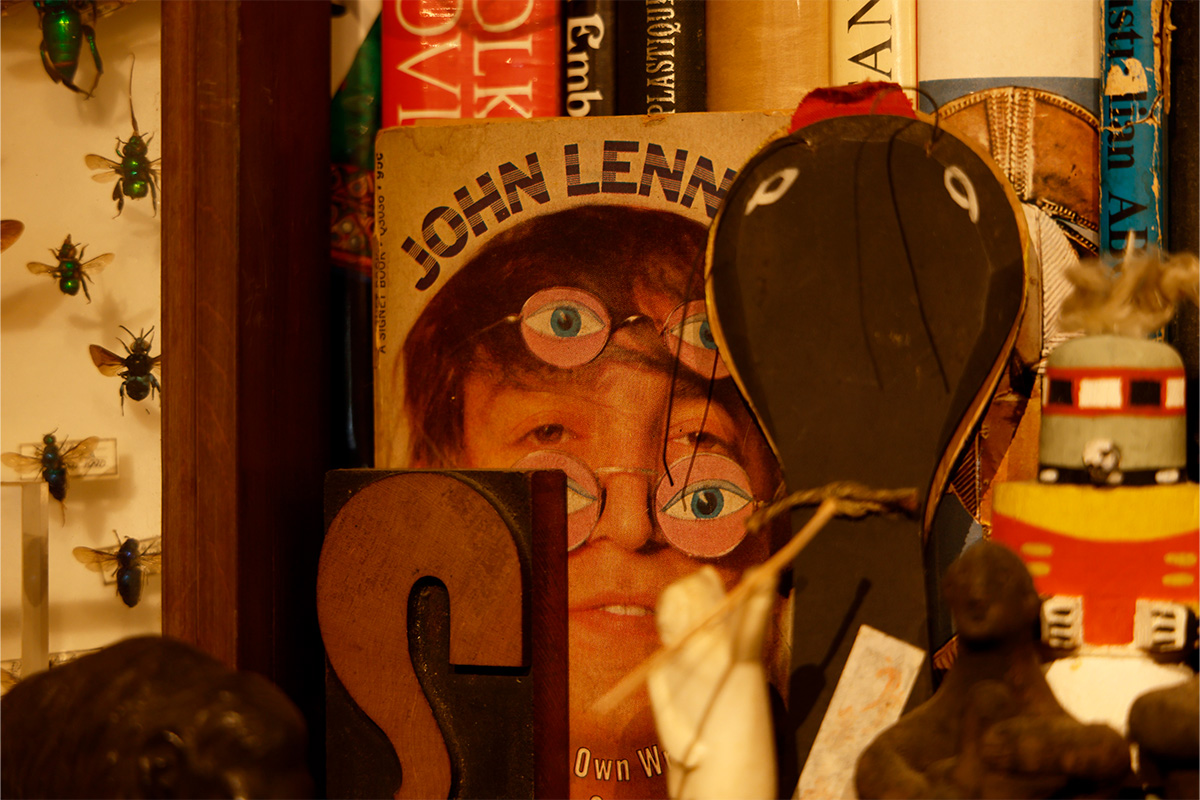

わずかな緊張感と共に店内に入ると、なにかを捉えるよりも先に、さまざまな形、さまざまな彩り、さまざまな大きさ、さまざまな質感が目に飛び込んできた。生き物の剥製や虫の標本、異国で作られたであろう人形や、ユニークな形のオブジェ、その間にはしれっとバッドマンが紛れ込んでいたりする。四方八方からどぉーっと一気に流れ込んでくる視覚情報に圧倒されていると、所狭しと並ぶ“物たち”の向こう側に、にこやかに笑う背の高い男性がおひとり。「Out of museum」の店主、小林眞さんだ。

店内に並ぶ物のセレクトやレイアウトには、なにか彼なりのルールがあるのだろうか、長い期間をかけてコレクションしたものにちがいないなんて、つい想像が膨らんでしまうのだが、小林さんから発せられた言葉はごくごくシンプル。それでいて核心を突いていた。

「ここに並ぶ物は、属性も狙いも何もありません。決めちゃうとそれに縛られるし、偶然性がなくなるじゃないですか。決めずに起こる、目の前の事象を楽しみたいんです」

そして、「ここにあるものは、集めようと思って集めたのではなくて、行動パターンのひとつの癖みたいなものなんです」と、小林さんはニカっと笑った。

「幼少期から、どこかに移動している間で気になる物を見つけると、つい拾ってしまう癖があって。それをポケットに入れて移動して、また途中で何かを見つけて手に取って。帰った後で、ポケットの中身を取り出して眺めたりして。ここにあるのは、そんなふうに、その時の気分で拾ったり買ったりした物。いつどこで手に入れたのか、思い出せるものもあれば、全く思い出せないものもあります。でも、フェティッシュに質感に反応しているのは確かですね。自分の意思ではないところで、単体の力にぐーっと引き込まれていくというか、導かれるような感覚なんです」

物にも外側にも価値はなく、一人ひとりの中にある

「これ、いくらですか?」と、ひとつのオブジェを手に、一緒に店を営む奥さまのチエさんが小林さんに訊ねると、「7,000円ですね」と即答した。というのも、店内のものには値札が付いていない。全ての価格は、店主の中にある。

「一つひとつに値札を付けるのって時間の無駄かなと思って(笑)。聞いてもらったほうが早いですし、値段のやりとりもコミュニケーションなので、いちいち聞いてもらう店でいいじゃん、て(笑)」

値段を訊かれると、小林さんは少しの間も空けずに、どんなものでも瞬時に答える。その感じは、昔ながらの生鮮市場や海外のマーケットのようで、そんなやりとりも買い物の醍醐味であることを思い出した。

「ここでは、世の中の相場は考慮せずに値をつけています。買った値段よりは高くしていますけど、損しなきゃいいってレベル。今は、いくらでもインターネットで情報を調べることはできるけど、そのシステムとはあえて距離を置いています。自分の中の価値観で納得してくれる人が、買ってくれたらいいなと思って。本来は、物自体の価値なんてないんですよ。どっちが上か下かみたいな評価も失礼だと思っています。多くの市場では、売り手が高く売るために、あれこれ言葉を付け加えますが、そうやって情報や評価で買う場合は、物自体には目が向けられていないかもしれません」

店内に並ぶ物には一切の情報がなく、どれも平等。それ故に、買うかどうかの物差しは、見る人の感性にしかない。

「その時の自分の精神状況で、見えるものもあれば、見えないものもあるはず。人って、関心があるものしか見えないんですよ」と小林さん。そう考えると、この場所で膨大な“物たち”と視線を合わせるひとときは、ある種、今の自分自身を観察する時間でもあるのだろう。

感覚だけで街を歩き、偶然に巻き込まれていく

入口の上に大きな「ART BOOK」の文字と目があった。本屋さんの看板かと思いきや、日暮里で1950年代に開業したテーラーの看板の文字で、順番を入れ替えたものだそう。お店の解体が始まるタイミングでたまたま通りかかって直談判をし、ドライバー持参で引き取ったというのだから、その“拾い癖”のダイナミックさたるや。

「海外でも売っていないものばかり持ってくる癖があって。気になった看板があると、お店の人に『看板、売ってください』と頼み込んで。もちろん、すぐに売ってくれるわけがないのですが、朝起きたらまずお店に一声かけてから出かける、っていうのを1週間くらい毎日続けていると、面倒くさそうにしていたお店の人が、ある時『オマエ、また来たのか!』って笑い出して、だんだん仲良くなったりしてね。最後には、『うるさいなあ!持っていっていいよ!』って!(笑)」

時折、「ふっふふふふふ」と朗らかに笑う小林さんを見ていたら、出会った人たちがいつの間にか、国も言葉も関係なく彼に心を開いてしまうのがわかる気がする。

「どこの国でも、いわゆる観光地には行ったことがありません。目的を持たずに、この駅で降りてみよう、こっちに行ってみようという具合に感覚だけで歩いていると、おもしろい人との出会いがあるものです。入ったお店の人が家に招いてくれて、そこの子どもたちと遊んだり、古物商を営む家系の息子と知り合って、バイクで実家の店に連れていってもらったり。その時の流れの中で偶然が起こると、突然そこから世界が変わっていくのがおもしろいですね。ちなみに、旅でもなんでも、目的を持つと疲れることが多いんです。目的=努力みたいなことに繋がっていきますから。それは自分にとっては、あまり意味がないんです」

その言葉に同意するように愛犬のブンブンがぽてぽてと小林さんの足元にやって来て、遊ぼうよ! とばかりに熱い視線を送っていた。

自分の意思を超えたところにこそ、よろこびが生まれる

海外からのお客さまが店内に入ってきたと思ったら、目玉焼きのオブジェについて訊ねている。店内のあちこちに置かれたこの目玉焼きこそ、小林さんの発案で製作されたオリジナル作品だ。

「これは、35年くらい前に、ある仕事でいろいろなサイズの目玉焼きをショーウィンドウに飾りたくて作ったものです。倉庫に眠っているものを店頭に出したら、思いのほか欲しいという人がたくさんいたので、今も少しずつ作っています。今の自分の精神状態で作っているわけではないので、過去の自分に助けられているのかなと思いますね」

彼は、作品製作もまた、旅の仕方と同じように偶然を大切にする。

「計画して売れそうかなと考えたり、こうした方が売れそうなんて欲が出てきたりすると、その物自体のエネルギーみたいなものが薄くなる感じがします。狙わずに偶然できたっていう流れがいいんですよ。それに、イメージが固まっていると、できた時に嬉しくなくてね。出来上がった時に、これずっと頭にあったなって。むしろ、計画なくパーツを組み合わせているうちに、意図しない形が出来上がることがあるでしょう。そういう時は、自分の意思じゃないのでびっくりして、嬉しくなってしまうんです。子どもの頃から、そういう感じなんですよ」

話の流れで、小林さんの“これまで”が気になった。

「長野県の生まれで、子どもの頃から木の皮の質感とか虫の形や色を見るのが好きでした。物を見る基準は、この頃にできていたと思います。実家がいろいろな家業をしていたので、周りには常に変わった大人がたくさんいて、みんなに育てられましたね。冬場は雪深くて外で遊べないので、代々木の母の実家にいることが多くて、親戚のお姉ちゃんに連れられては原宿あたりで遊んでいたんです。キディランドでアメコミを読んだりとかね」

子どもの頃に小林さんの中に入ってきた要素は、店内の物の中にも感じることができて、急に彼の脳の一部を覗き見しているような気分になる。

「大人になってからは、20代に時間を共にしていた友人たちと、海外に行っては日本に入ってきていないフーディーやスエットパンツを仕入れて、原宿の道端やアパートの一室で売っていました。これがけっこう売れて、その売り上げでまた仕入れに行ってね。あとは、絵を描いたり、頼まれて舞台美術を作ったりしていたので、友人知人からの紹介でその類の仕事が広がっていって。やったことないようなことも引き受けているうちに、それっぽい人になったんです(笑)」

外からきたものを軽やかに受け入れて、経験がない分野でもやってみようと試みる。そのスタンスは、目的を持たない彼の旅の仕方とも通じているように感じる。「受け入れてやってみたんですね」と相槌を打つと、「おもしろそうだったから!」と清々しい言葉がスパンと返ってきた。

構えは手離して、どんどん自由にもっとおもしろく

長きにわたりデザインやウィンドウディスプレイ、店舗設計など、幅広く仕事をしてきたという彼が、2018年にこの店をはじめたのには何かきっかけがあったのだろうか。

「最初は仕事も楽しくてしょうがないんですけど、そのうち自分がイメージできないものを作りたいと思うと、常に新しく楽しい物を見つけていないと仕事にならなくてね。そのために、旅に出て吸収しては創作物として外に出して、また空っぽになったら旅に出て。40年近くこんな日々を過ごしていたのですが、ふと10年くらい前に、これを一生続けていくのって自由じゃないな、このまま死んでいくのは嫌だなって思って。それで、思い切って全部やめたんです。その瞬間に、重い荷物を下ろしたような気分になりましたし、空が今までよりも明るく見えたような気がしましたね」

「そこから3年間くらいは、何もせず旅行ばかり。でも、旅行もお酒や煙草と一緒で悪習慣になるんですよ。非日常はちょっとしたことでも刺激的ですから、一種の中毒になってしまって(笑)。そんな時に、奥さんが『何かしなくちゃいけないんじゃない? 引退するにはまだ早いんじゃない?』って。それで、彼女がもともと建築会社の倉庫だったこの物件を見つけてきてくれたんです。当時は、豊かな木々が気に入って羽根木に住んでいたので、ここは自宅から徒歩2分。近さも魅力で決めました」

現在は、住まいを湘南エリアに移しているが、店はあえて羽根木のまま。その理由を問うと、「東京の方が、偏ったおもしろい人たちが圧倒的に多いですよね。そういう人に出会いたいと思うと、店の場所はここがいいんです」と彼は言う。

「アーティストとか民俗学を研究している人とか、いろんな人が訪ねてくれて、そこから仕事が生まれることがあります。それは、旅先のカフェでたまたま隣に座った人と話をして、この後はどこへ? みたいな会話から、そこまで一緒にいきましょうか! と歩きだすような流れ。昔は表に出るのも嫌いでしたし、コラボレーションは拒否していましたが、歳を重ねたら全てどうでもよくなって(笑)。その頃を知る人は、私に構えがなくなったのが信じられないみたいで、おもしろがるんです」

小林さんが展示の特別監修する『Moth Hunt Club Exhibition』(8月22日〜26日まで下北沢のBONUS TRACK GALLERY2 にて開催)も、参加のきっかけとなったのはOut of museumで開催された虫の展示だそう。そして、今回展示されるのは、富山県南砺市で開催されたワークショップで小林さんの長男、真大さんが子どもたちと一緒に採取し、製作した蛾の標本の数々。店という場が繋がりを生み、小林さんが親子で関わる展示に発展したと知れば、あらためて、意図しない出会いのおもしろさと可能性を感じずにはいられない。

「僕は、この店を交流の場として捉えているんです」と、小林さんは軽やか言う。人も物も、いろいろな要素がカオスに行き交い、そこから新たな流れが生まれる。まさに! と心の中で膝を打った。

小林さんに未来の構想を聞くのは、なんだか野暮な気がして、将来への質問をひっこめると、最後にこんなことを話してくれた。

「歳を重ねた人が楽しそうに、いい感じにやっている姿を見せているのも、いいかなって。あんなんでいいんだ! みたいなね(笑)。歳を取ったら、これまでの自分の洗脳をひとつずつ解いて、できる限り自由になることも大事かな。そして、なにをするにしても、子どもの頃の自分を感動させられるかどうかを大切にしていきたいと思うんですよ」

Out of museumは、刺激的な場のように見えて、体感は余計な力みを手離せる温泉のよう。それがなんとも意外で不思議だったのだが、小林さんの話を聞いて妙に納得してしまった。店を出てもしばらく、内側はじんわりぽかぽかとして、帰る道すがら、羽根木の木々の葉音と頬を撫でる風がやけに心地よかった。

Out of museum

住所:東京都世田谷区羽根木1-8-1

営業時間:金曜〜日曜 13:00〜19:00

定休日:月曜〜木曜

インスタグラム:@outofmuseum